広告について。

サイト運営のため、Googleアドセンス

による広告があります。

パソコンやスマホと、VDT症候群。

VDT症候群。目と健康管理。

VDT症候群とは?

自分が職業訓練校で講師をしていたころ、カリキュラムの最初の段階で必ず「VDT症候群」についての内容があった。

VDT症候群とは、「Visual Display Terminal Syndrome(ビジュアル・ディスプレイ・ターミナル・シンドローム)」の略で、要するにパソコンの前での長時間労働に起因する、目や身体、メンタルに症状が現れる病気。

スマホやダークモードが普及する以前から注意喚起がされていた。

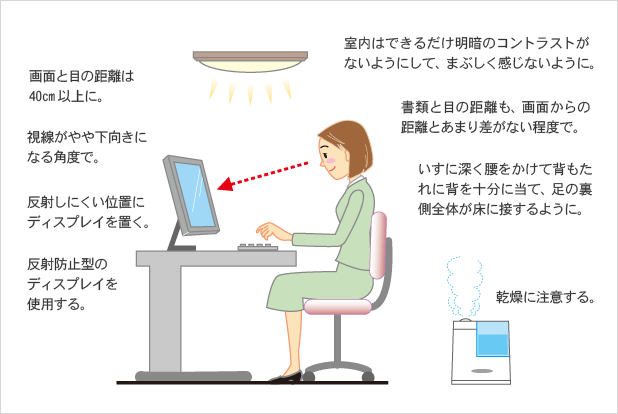

画像引用:VDT症候群 – 目の病気百科|参天製薬

引用元サイト:VDT症候群 – 目の病気百科|参天製薬

VDT症候群またはIT眼症。眼精疲労やドライアイ。

光過敏よりも勤続疲労のような。

VDT症候群は病気の1つだが、「症候群」のためか、軽視されがち。

一般的にも認知されておらず、経営者や発注者の人たちでも知らない場合が多い。

「IT眼症」とも呼ばれ、眼精疲労やドライアイの症状もある。

「羞明(しゅうめい)」とも似ており光に痛みを感じる。

最初は「眩しい」から始まるが、悪化すると「痛み」に変わる。

VDT症候群の、ありがちな間違い。

メンタル要因とは別。

VDT症候群は、目の病気。パソコンやスマホを長時間見続けることによって、目や目を動かす6つの筋肉(外眼筋)が硬くなる。

長時間の仕事や家事で肩が凝るように、目の周りの外眼筋が凝る。すると当然、血管が圧迫される。

緑内障、白内障、うつ病とは違う。

筋肉をほぐし血流をよくする。

凝った肩の筋肉をマッサージやホットパックで温めると楽になるように、ホットアイマスクで目を温めると楽になる。

急性の場合は冷やし、慢性の場合は温めるということも共通している。

もちろん「気合い」や「根性」では治らない。

痛みによってメンタルが疲弊する悪循環。

周囲に理解者がいない場合や、3ヶ月以上続く(慢性化している)ときは、眼科に行った方が無難。

一般的には上記のような図を基に説明をされ、目薬などを処方してもらえる。

眼科でもそれぞれ。

知名度の低さによる弊害。

ただし知名度が低いためか、眼科によっては間違った説明をされることがある。

実体験として、画面から「40cm以上離れて見る」を、「40cm固定で見る」と強要されたことがある。

共通認識の薄さ。

そのときはiPadを持っていたので実践して見せたところ、何度言っても頑なに「40cm固定で」と言われるので、3回通院したあとに病院を変えた。

そもそも子供のころに「テレビを近くで見てはダメ」と言われるように、わざわざ言われなくても常識として知っているようなこと。

また腕の長いひとは物理的にキーボードまでの距離が遠くなるため、パソコンを40cm以内で見る機会はほとんどないだろう。

米国眼科アカデミーのサイト上では、画面から約25インチ (約63.5cm。腕の長さ。) 離れて座る、となっている。

VDT症候群。目を痛めることのリスクと経験談。

目とパソコン作業のリスク。

VDT症候群は知っていた。ただし対策が甘かった。

自分は「VDT症候群」には気をつけましょうと教えていたのにも関わらず、自分自身の目に異変が生じた。

目を痛めると、気分転換としてテレビやYouTubeも見れず、屋内でも屋外でもサングラスが必要となり、生活へ仕事への支障が大きい。

なので仕事でパソコンを使う方々にも、他人事だと思ったり過信したりせず、気をつけてほしいと思う。

- パソコンを長時間見ているときに目に痛みが出ていた。ただし一晩眠れば回復していた。

- 頭痛も多く、その後に「目の奥」に激痛が起きるようになった。

- 頭痛(かなりの激痛)は眠っているときにも生じるようになった。

- 目の痛み(これも激痛)は起きているとき、パソコンの前以外でも突然生じるようになった。

- 痛みの程度は横になっていられない、座っていられない、立っていられないほど。

- 激痛はうずくまって20〜30分、ひどいときは2時間ほど続いた。

- 虫歯の痛みや足の小指をぶつけたときも痛いが、別次元の激痛。

メンタルよりもフィジカル要因。

ちなみに自分はとくにメンタルが弱いというタイプではない。

保育園の先生に褒められたことがきっかけで、小学校入学前に学校は休まないと決めていた。

そのため、小中高と部活(陸上競技)を続けながら、12年間で1日も休んでいない。

誰よりも早く学校へ行き、誰よりも遅く帰宅するような生徒であり、怪我や病気にも当然気をつけていた。

ちょっとした怪我や病気は我慢するような健康少年だった。

そのような人間でも、パソコンから放たれる長時間の光や上司からのストレスは、身体を蝕んでくる。

結果的には仕事どころか、日常生活にまで支障が生じることとなった。

脳と眼の関連性。脳と腸の関係性。

目は脳の一部とも、脳腸相関とも。

目は脳の一部とも呼ばれるように、脳と眼の関連性は高く、12対の脳神経の1/3にあたる4つの神経は目につながっている。

視神経は、実際に脳の一部(中枢神経系)として機能している。

視覚情報は以下のように脳へ送られている。

- 目で見たもの(光)は、目の奥にある網膜の視細胞(桿体細胞と錐体細胞)で電気信号に変わる。

- その信号は、網膜内の様々な神経細胞を経由、処理された後、視神経を通って脳へ送られる。

- そして、脳の視覚野で映像として認識される。

外眼筋の凝りが長期化すると、ストレスや疲労が蓄積し、それが自律神経の乱れを引き起こす可能性がある。

脳腸相関。

また、脳腸相関という概念があるように、腸は「第二の脳」とも呼ばれることもあり、脳と密接に関係している。

ホルモンは脳だけでなく、腸でも生成され、腸内環境が脳に影響を与えることも知られている。

ダークモードの活用と、ブルーライトカットの誤解。

色の特性と人間の限界。

黒は光を吸収し、白は光を反射する。

黒は光を吸収する。

小学生のころの理科の授業で、太陽の光を虫眼鏡で集め、黒い紙を焦がすという実験があったように、黒は光を集める。

運転中や、海水浴で、サングラスをかけるひとも多い。

野球やアメフトでも、太陽光の眩しさの予防として、目の下に黒く塗る「アイブラック」をする選手が見られる。

白は光を反射する。

白は逆に、光を吸収せず、反射する。

雪国に住んでいるひとは、太陽光が雪に反射して眩しいという経験があるだろう。

また、スキーやスケートの選手が、ミラーレンズのサングラスをかけている姿もよく見られる。

年齢を考慮する必要性。

年齢へどう対処していくか。

目については、10代、20代、30代前半くらいまではそれほど気にしなくても、一晩眠ればだいぶ回復する。

ただ、その蓄積は、30代後半から40才過ぎに現れる確率が高い。

また、精神論だけでは限界がある。若いうちは徹夜作業ができても、年齢とともにキツくなる。

50才まで現役でいたいと公言していたあのイチロー選手でさえ、バットにボールが当たらなくなり、37歳(38歳になる年)で打率3割、安打数200本を切り、その後の9シーズンは3割も200本も打つことはなかった。

(※ご本人は目との関連を否定していたが、事実として成績は急降下している。)

(※サングラスなど、現役中も引退後もイチローさんから学べることは多い。)

ディスプレイの調整。

パソコンを使った仕事を行っている方は、明るさや輝度の調節、OSやソフトのダークモードを活用を検討してみて欲しい。

やっかいなのは、メガネとコンタクト、ライトモードとダークモードの違いは、健康時にはそれほど気にならないということ。

そのため、気づいたときに手遅れになりやすい。

後で後悔するよりも、予防しておいた方が無難。

ブルーライトカットのメガネにはエビデンスがない。

ブルーライトについての誤解。

ブルーライトは、パソコンやスマホから出る「特別な光」ではない。

自然界に普通にある光で、太陽の方がはるかに多く、屋内の照明器具からも出ている。

ダークモードの根拠について。

ダークモードにも、科学的根拠が不十分だと指摘されることがある。

ただし、色の特性やアイブラック、サングラスなどが視覚に与える影響を考慮すると、ダークモードの利点を支持する根拠として挙げることができる。

以上、参考になれば幸いです。

※Webデザインは実務数年、職業訓練校講師数年、フリーランス数年、計15年以上のキャリアがありますが、一気にがぁっと書いているので「です・ます調」ではありません。(元々はメモ書きでした。) ※事実や経験、調査や検証を基にしていますが、万一なにかしら不備・不足などがありましたらすみません。お知らせいただければ訂正いたします。 ※写真は主にUnsplashやPixabayのフリー素材を利用させていただいております。その他の写真や動画もフリー素材やパブリックドメイン、もしくは自前のものを使用しております。