Contents - 目次

- 1 デザインに徹底的にこだわるApple社の由来。

- 2 初期のApple Computerのロゴ。

- 3 Apple CorpsとApple recordsのロゴ。

- 4 Beatlesと同世代のZimmermanは、Dylanを名乗った。

- 5 Jobsと禅と、果食主義。

- 6 Jobsと禅と、コーディング。

- 7 「Ringo」と「りんご」。

- 8 リンゴはビートルズの由来でもある?

- 9 RingoのバンドメンバーMcCartneyと、りんごの品種McIntosh。

- 10 ATARIよりも先に。

- 11 GrapefruitとPomplamoose。

- 12 WozとRingo。

- 13 With A Little Help From My Friends。

デザインに徹底的にこだわるApple社の由来。

※敬称略。

Appleの社名の由来。

Apple。

高機能なMacintoshに始まり、より洗練されたiMac、iPod、iPhone、iPadなどを発表したApple社。

その名前の由来は諸説ある。

Photo by Ri_Ya

Appleの名前の由来と共通性。

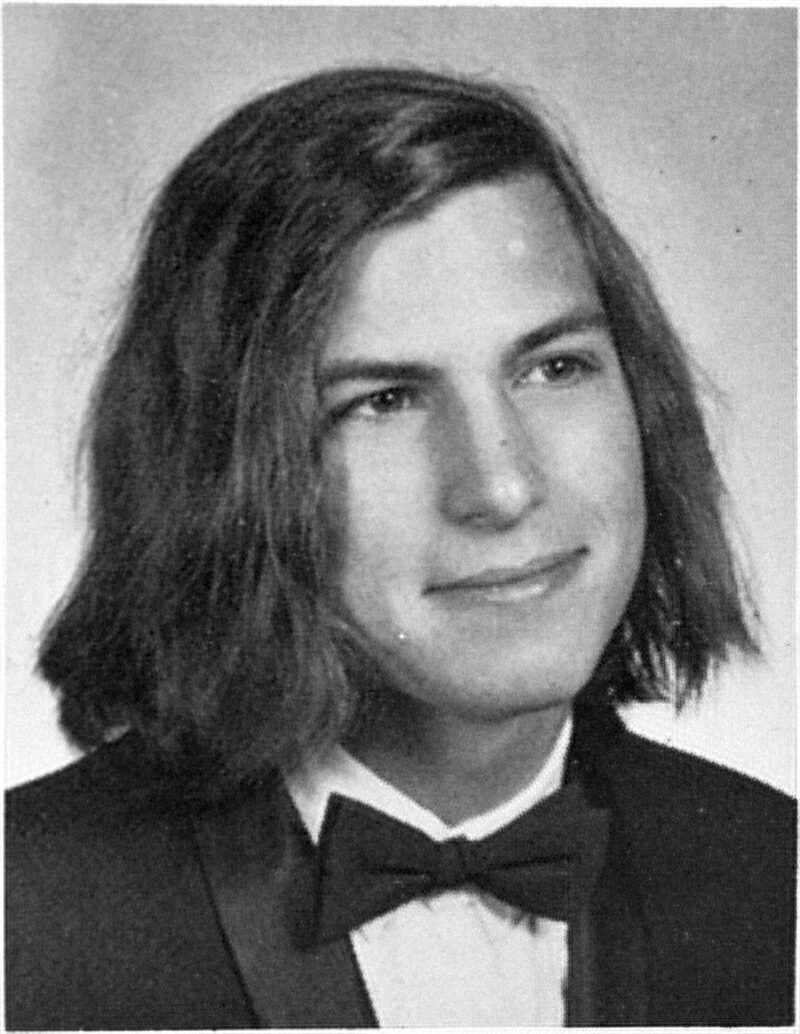

長髪のSteve Jobs。

それは、創業者の3人のうちの1人であり、なかでもフロント面で中心的な人物であったSteve Jobs(スティーブ・ジョブズ)の閃きによるという説が有力となっている。

画像出典:Wikipedia

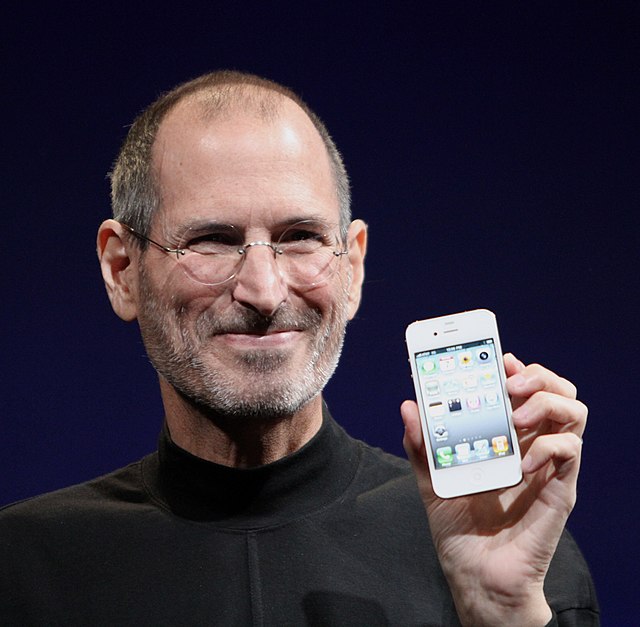

丸メガネのSteve Jobs。

画像出典:Wikipedia

作者:Matthew Yohe

AppleとApple。

Apple Corps Ltd.と、Apple Inc.

その閃きの源泉に、The Beatlesのレーベルである「Apple」が関係していないとは思えない。多くの人たちもそう思っていただろうし、そう言われてもきている。

上記の写真でわかるように、Jobsの若い頃はJohn Lennon(ジョン・レノン)のような長髪。

Bob Dylanよりも、John Lennon?

後年もまた、Johnのような丸メガネをかけている。

大ファンだったと言われるBob Dylan(ボブ・ディラン)のパーマやサングラスよりも、むしろJohn Lennonの影響が感じられる。

画像出典:Wikipedia

JohnとJobs。

日本庭園。

JohnとJobsはたびたび日本庭園を訪れている。美しい庭を眺めながら物思いに耽るときや、好きな音楽に聴き入っているときもあっただろう。

そしてふたりとも、実母に育てられていないという共通点もある。

PaulとPaul。

James Paul McCartneyと、Steven Paul Jobs。

Paul McCartney(ポール・マッカートニー)も少年時に母を亡くしており、そのことがJohnとPaulが心を許し合える仲となる一因ともなっている。

Steve Jobsのミドルネームも「Paul」なので、Jobsにとっても親近感があったかもしれない。

The Fool on the Hill。

Jobsのスピーチでも有名な、Stay Foolishは、 Paulが作ったon the Hillにいることを示唆しているとも言える。

(※Stay hungry, stay foolishという言葉は、ヒッピー向けの雑誌「Whole Earth Catalog(ホール・アース・カタログ)」からの引用と言われている。)

Mother。

母親との別れ。

Johnはソロになってから「Mother」という曲を作っているが、この曲を多感の時期のJobs少年が聴いていないとは思えない。

Appleへのこだわり。

BeatlesのAppleと、JobsのApple。

結局、Apple Computerが制作したApple IIやMacが売れた後から、何度も訴訟問題が起きてしまっている。

その事態へは、社名決定の際にはすでに、共同創業者であるSteve Wozniak(スティーブ・ウォズニアック)も憂慮していたという。

なのにそこまでしてまでなぜ、「Apple」という名前にこだわったのだろうか。

(※悪意があったわけではないので後に和解し、iTunesやApple MusicにThe Beatlesが登場。)

Photo by Kari Shea

JohnとJobsと、JOJOと徐々。

Get Back JOJO。

荒木飛呂彦による「ジョジョの奇妙な冒険」で、JOJO(Joseph Joestar / ジョセフ・ジョースター)が、ウォークマンでBeatlesのGet Backを聴くシーンがある。

Get Backは、解散の危機に直面していたThe Beatlesで、Paulが「原点に戻ろう」という意味合いも込めて歌っていたという逸話がある。

「Jojo」は、JohnとGeorgeの「JoGeo」から、「Jojo」になったのかもしれない。

そして奇しくも、「John」と「Jobs」でも、「JOJO」になる。

ウォークマンから、徐々にiPodへ。

ウォークマンは日本のSONYが開発、販売した大ヒット商品であり、Jobs青年は創業者の盛田昭夫を慕っていたそうで、何度か面会もしている。

日本滞在時に誰か彼かから「徐々(ジョジョ)」という日本語も教えてもらい、徐々に盛田昭夫やSONY、ウォークマンに近づきたいいう意気込みもあったかもしれない。

やがて功を奏し、その後は徐々に、ウォークマンからiPodへと時代は変わっていった。

初期のApple Computerのロゴ。

Appleの初代ロゴ。

Ronald Wayneによる、Newtonのりんご。

画像出典:Wikimedia Commons

by Ronald Wayne(ロナルド・ウェイン)

Newtonのりんごロゴ。

木から落ちるりんごをモチーフに。

これは3人のApple創業者のうちのひとり、Ronald Wayne(ロナルド・ウェイン)によるもの。

Isaac Newton(アイザック・ニュートン)の、木から落ちるりんごをモチーフにしたロゴ。

Newtonは万有引力のりんごだけでなく、プリズムを使った色彩理論でも有名であり、この次のロゴのカラフルな色にも影響を及ぼしたとしてもおかしくない。

Appleの二代目ロゴ。

Rob Janoffによる、かじられたりんご。

画像出典:Wikipedia

by Rob Janoff(ロブ・ジャノフ)

レインボーロゴ。

暖かく親しみやすい、カラフルなデザインに。

JobsSとWozniakからロゴデザインを任された、Rob Janoff(ロブ・ジャノフ)によるもの。

正確にはこのロゴのレインボーカラーの色の順番は正しくはない。可視光線の波長、色の順は紫→赤(紫、藍、青、緑、黄、橙、赤)へと変わっていく。

また、Newtonは虹の色を7色としていたが、このロゴでは欧米で多い6色。

(※iPhoneやAndroidの絵文字の虹も、6色となっている。)

Rainbowと、Goldenと、Rob Janoff。

虹の色と黄金比。

りんごの形状は素晴らしい黄金比(Golden Ratio)の組み合わせとなっている。

なので、正しい順番ではない配色は、あえてそうした可能性もある。

Paulが歌う甘い「Golden Slumbers」を聴きながら、サイケデリックな名残をとどめたのかもしれない。

Golden Slumbersが、Golden Ratio…、Fibonacci Numbers…と、まどろんでいくように。

(※黄金比は意図的ではなく、偶然という説もあり。そのためロゴを形成している比率(1:1.618…)やフィボナッチ数(1、2、3、5…)は正確とは限らない。)

Apple CorpsとApple recordsのロゴ。

The BeatlesのAppleの未完熟なロゴ。

未完熟で未完成なりんご。

画像出典:Wikipedia

画像出典:Wikipedia

The Beatlesの会社の方のロゴ。こちらはロゴとしては未完成な感じもある。

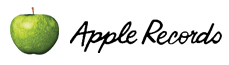

Beatlesと同世代のZimmermanは、Dylanを名乗った。

DylanとDylan。

Bob Dylanを聴いていた、若きSteve Jobs。

Bob Dylanの出生名は、Robert Allen Zimmerman(ロバート・アレン・ジマーマン)。

若き日のZimmermanが、詩人のDylan Thomas(ディラン・トマス)から名前を肖ったのと同様に、音楽好き、特にBob Dylanを好んでいたとされるSteve Jobs。

The Times They Are a-Changin’。

Bob Dylanの強烈な存在感は、Jobs少年にも影響があったことは容易に想像がつく。

人物伝や映画でも、Bob Dylanとの関連性の描写は良く出てくる。

ところがBob Dylanには、りんごのイメージが全くない。

ジョーン・バエズとボブ・ディラン:

Joan Baez and Bob Dylan at Newport Folk Festival, 1963.

画像出典:Wikipedia

Photo by Rowland Scherman

Jobsと禅と、果食主義。

Jobsとりんご農園。

さくらんぼではなくりんご。

Steve Jobsはヒッピーコミューンで過ごしていたことがある。

そこはりんご農園でもあり、Appleの社名の由来のひとつともなっている。

Photo by Dainis Graveris

SteveとSteve。

日本との縁。

若き日の青年Steve Wozniakが「Apple」という名に反対しなかった理由として、Steve Jobsが禅が好き、SONYや盛田昭夫が好きだったということも要因の一つとなり得る。

同じSteveというファーストネームということもあり、頑固なJobsが日本の影響を受けていたことを、寛容なWozniakは容認できたのだろう。

果食主義。

りんごはかじって食べられる。

また、Appleは、欧米圏では前述のNewtonや、禁断の果実を食べてしまったAdamとEveとの関連性も強く、人々の印象に残りやすい。

All One Farmから。

Jobsは一時期、リード大学の友人がオレゴンで設立した「All One Farm(オール・ワン・ファーム)」というりんご農園で過ごしていたことがある。

果物しか食べない、という時期があり、「果食主義者」として、周囲の人たちの間で知られていた。

だとすると、Beatlesのりんごのロゴを、ステイ・ハングリーなJobsがかじってもおかしくはない。

むしろApple Computerのロゴは、Jobsがかじったから欠けていると考えた方が腑に落ちる。

All in Oneへも。

また、iMacはAll in Oneの製品となっている。

Photo by Desertrose7

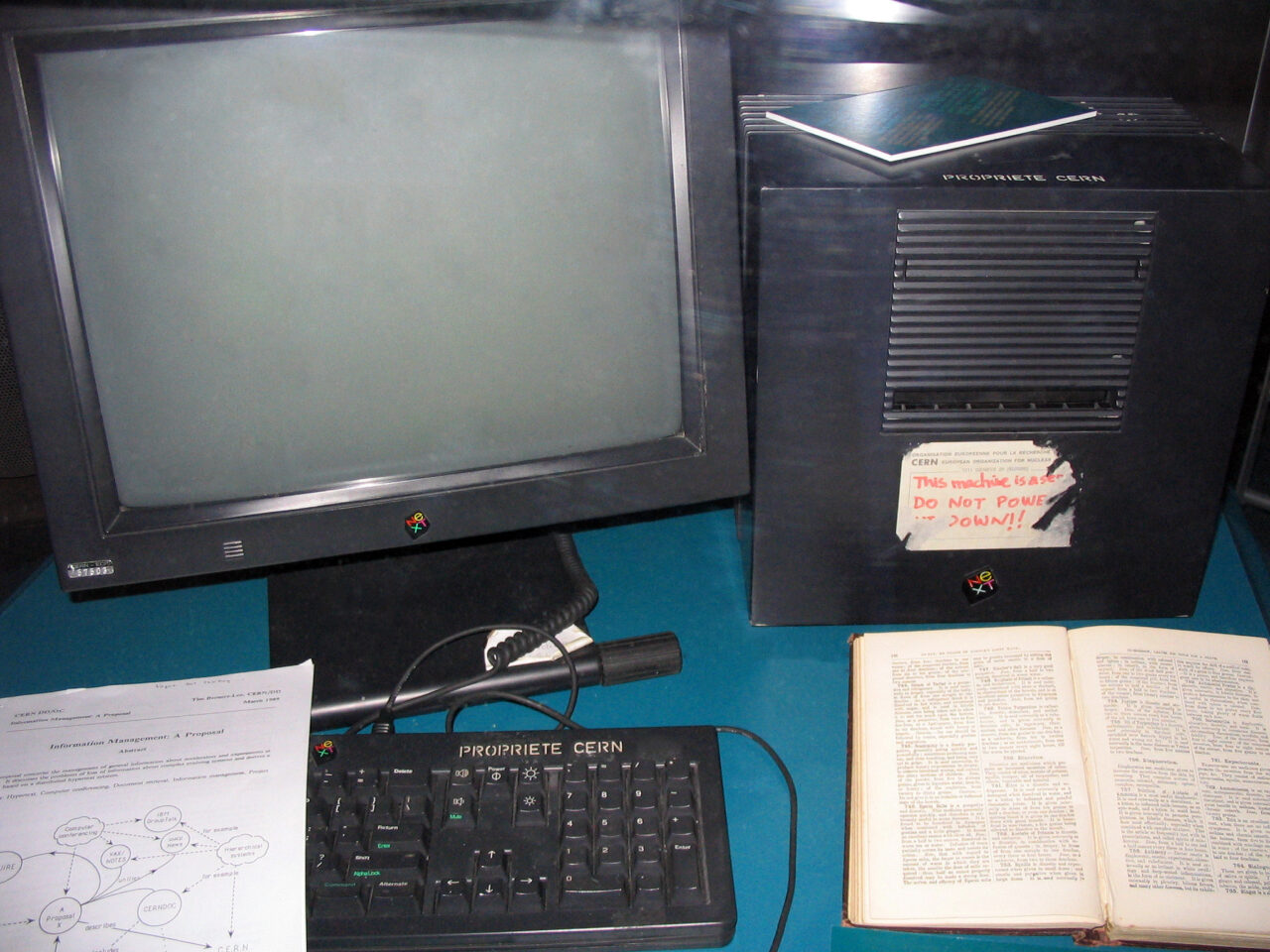

Jobsと禅と、コーディング。

禅とZen。

インドとの縁。

禅はインド、中国で活動した「達磨大師」が発端と言われている。

そこから海を超えてアメリカまで届き、Jobsの禅の師はカリフォルニア在住の日本人僧侶、乙川弘文(おとがわ こうぶん)だという。

JobsはBeatlesと同様に、おそらくは触発も受けて、インドへ行っている。

その後に、前述のりんご農園に行ったという。コミューンがあり、クリシュナの寺院から僧が訪れていたとのこと。

Hare Krishna。

Hare Krishna(ハレ・クリシュナ)にはBeatlesも影響を受けており、実際にインドに滞在しただけでなく、瞑想や哲学を学んだりもしている。

Johnの「Give Peace A Chance」や、Georgeの「My Sweet Lord」の曲の歌詞にも登場している。

禅とコンピュータ。

また、Webサイトを作る制作者には、HTMLやCSSのコーディング手法としての禅に由来する「Zen Coding(現Emmet)」を使っているコーダーもいるだろう。

HTMLの生みの親であるTim Berners-Lee(ティム・バーナーズ・リー)は、BeatlesやNewtonと同じイギリス人。

そのBerners-Leeが所属していたスイスの素粒子物理学の研究所であるCERN(セルン)で、JobsがApple社を追われた後に作ったコンピュータである「NeXTcube」を世界初のサーバーとして使用している。

画像出典:Wikipedia Tim Berners-Lee(ティム・バーナーズ・リー)

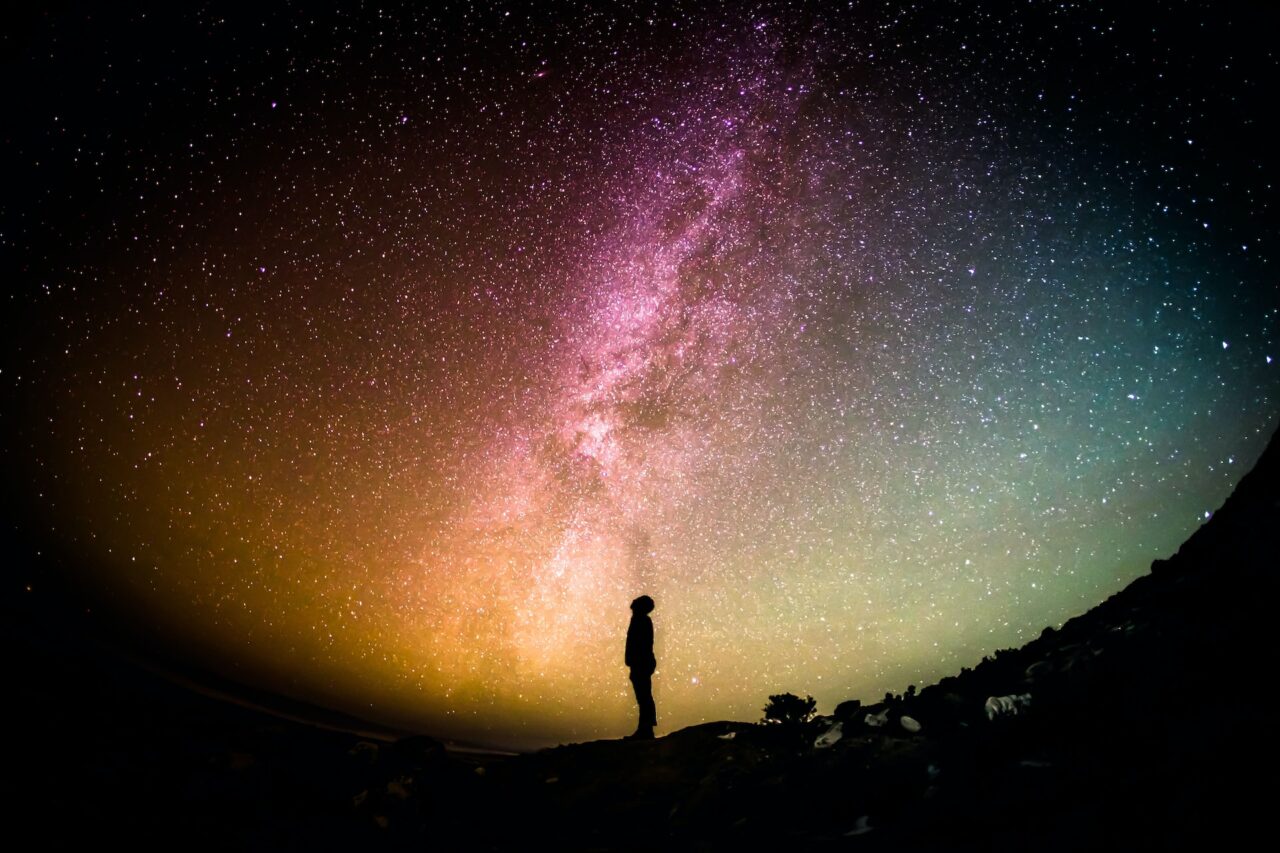

CERNと宇宙と電子。

CERNは日本語では「欧州原子核研究機構」という難しい名だが、科学や物理の世界ではとても有名なところ。

現代では物質を構成する最小単位とされる素粒子や、原子核などの物理学、量子力学などを研究している。

原子核はエレクトリックギターやコンピュータにも使われる電子と共に、原子を構成している。

電子がなければ、エレキギターの音色やパソコンは生まれない。

こうやって文字にすると難しく感じるが、音楽で表現するのならBeatlesの「Across The Universe(アクロス・ザ・ユニヴァース)」のイメージ。

Photo by Greg Rakozy

Across The Universe。

Nothing’s gonna change my world。

この曲は、Johnならではの混じり気のない、素粒子のような純粋な歌声と、達観した歌詞。そして、Georgeによるインドの楽器、シタールが鳴り響く。

Nothing’s gonna change my world。

Across The Universeは、Fiona Apple(フォオナ・アップル)もカバーしている。

わたしの世界は変わらない。AppleはApple。

超弦理論とギターの弦。

Across The Universe – 宇宙を横切って。

現代物理学の世界では「超弦理論」という理論が欠かせないが、ギターやシタールにも「弦」は欠かせない。

超弦理論が宇宙を構成するように、楽器の弦は音楽の世界を構成する。

イギリス発祥のスポーツとインド発祥の禅。

クリケットはイギリス発祥の、インドの国民的スポーツ。

クリケットは、NewtonやBeatles、Berners-Leeを生んだイギリスが発祥であり、禅の発祥地インドへ伝わったインドの国民的スポーツ。

壁に向かって9年、面壁九年の座禅をしたという逸話の達磨大師はインド人。

Buddy HollyとCrickets。

クリケットは、コオロギの意味もある。

BeatlesやBob Dylanに影響を与えていた、Buddy Holly(バディ・ホリー)のバンドのThe Crickets(クリケッツ)は、クリケット(コオロギ)が名前の由来となっている。

「Ringo」と「りんご」。

Jobsは「りんご」を知らなかっただろうか?

りんごの認知度。

りんご園で過ごしたことがあり、果物しか食べないというユニークな思考のアメリカ人で、かつ日本や日本人と縁のある人物が、「りんご」という日本語を知っていてもおかしくはない。

また逆に、1970年代の一般アメリカ人が、「りんご」という日本語を知っているとは思えない。Appleという日常的な果物を、わざわざ日本語で呼ぶことはないだろう。

りんごよりもすきやき。

上を向いて歩こうが、Sukiyakiに。

大ヒットしたという坂本九の「上を向いて歩こう」が、「Sukiyaki」や「Sukiyaki Song」と呼ばれていた時代。上を向くならむしろ木になる果物であるりんごの方が適切だが、「Apple Song」とはならなかった。

Appleはりんごに。

たとえ日本の歌が好きな人がいたとしても、りんごという果物の名前はおそらく浸透しておらず、当時はまだ椎名林檎もコトリンゴもデビューしていない。

(※椎名林檎は「Fiona Apple」や「Ringo Starr」に由来しているという説があり、コトリンゴは当初AppleのMacに由来した「kotori+apple」という名前だったという。

シンガーソングライターはよく言葉遊びをするので、言葉に複数の意味を持たせたりする。)

Photo by jarmoluk

アメリカでは、「りんご」よりも「Ringo」だっただろう。

Ringoの認知度。

Appleが創業された年代、1970年代のアメリカ人が、「Apple」から「りんご」を連想しただろうか?

普通なら、「Ringo」=「りんご」という発音を聞いてまず頭に浮かぶのは、「BeatlesのRingo Starr」だろう。

もし当時、「Ringo」という発音が聞こえてき場合、「果物」ではなく、「ドラムを叩いている愛らしい人物」をまず思い浮かべる可能性の方がはるかに高いと思われる。

リンゴはビートルズの由来でもある?

「Ringo」と言えば「Starr」。

スターとスター。

BeatlesのRingoは、過小評価されることがある。

が、John、Paul、Georgeときて、最後にRingoという感じで、トリはだいたいRingoになる。

そもそもRingoがいなかったら、Beatlesはデビューすらできなかった可能性がある。

すでにプロドラマーだったリンゴ。

ベストなドラマーから、スターなドラマーへ。

プロとしてのキャリアはRingoの方が先で、John LennonやPaul McCartney、George Harrisonよりも前に、すでに音楽で収入を得ていた。

Johnたちにスカウト、ヘッドハンティングされたような形で、Ringoはメンバーに加入している。

Pete Best(ピート・ベスト)の代わりとして。

BestからStarrへ。

John、Paul、Georgeは、Peteの解雇の仕方を後悔していると述べていたらしい。

突然解雇されたPeteは、その後、Lee Curtis and the All-Stars(リー・カーティス・アンド・オールスターズ)やPete Best & the All-Stars(ピート・ベスト・アンド・オールスターズ)で活動。

1990年代のアンソロジー・プロジェクトのときにBeatles側から印税が支払わられ、2020年代のNow And Thenのときには、Pete側から未公開映像が提供されている。

リンゴのセンス。

リンゴ・スター アンド・ヒズ・オール・スター・バンド。

Ringoはドラムテクニックやセンスの良さだけでなく、よくありがちなバンド内でのいざこざの仲介役もできるなど、しっかりとした面がある。

決して愛嬌が良いだけのミュージシャンではない。

(※後年、リンゴの息子も有名バンドのドラマーとなっている。)

Beatlesの解散後は、前任のPeteと同様、All-Starr(オール・スター)の名がついたバンドを結成している。

Photo by Shihao Mei

ダブルミーニング。

BeatとBeetle。

もともとThe BeatlesはJohn Lennonが創立したバンドだが、当初のバンド名はThe Quarry Men(ザ・クオリーメン)やJohnny And The Moondogs(ジョニー・アンド・ザ・ムーンドッグス)というものだった。

ただしRingoは、Johnが通っていたクオリーバンクの学生ではなく、ムーンドッグでもなかった。

そこで考え直したJohnが、Ringoに敬意を評し、彼が叩くドラムのbeatと昆虫のbeetleを掛け合わせた言葉遊びをした可能性が出てくる。

Buddy HollyとThe Crickets。

CricketとCrickets。

実際、当時流行していたという前述のBuddy Hollyのバンド、「The Crickets」のように、ダブルミーニングとしても成り立つ、「The Beatles」という名前を思いついたというのが通説となっている。

主語がそれまでのバンド名のように学校名や自分の名前ではなく、Ringoの叩く「beat」と重なっているところが肝だろう。

Back to the Future。

時系列としては、The Beatlesが先で、Ringoは後から合流している。

映画「Back to the Future」では、時空を超えているので、タイムスリップなどありえないと断言はできない。

BeetleからBeatles。

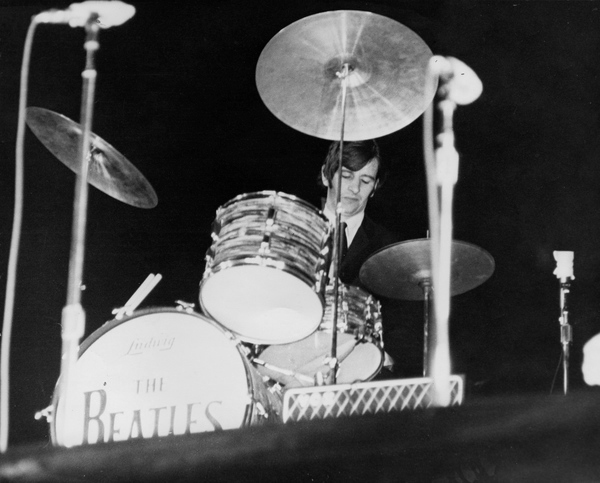

Beatlesのロゴはリンゴのドラムへ。

画像出典:Wikipedia

事実として、あの有名な「The Beatles」のロゴは、JohnのギターでもPaulのベースでもGeorgeのギターでもなく、「Ringoがビートを刻むドラムのみ」に、プリントされている。

画像出典:Wikipedia

Johnny B. Goode。

ジョニーはジョンの愛称にも。

ロックのパイオニアのひとりであるChuck Berry(チャック・ベリー)の代表曲に「Johnny B. Goode」がある。

Back to the Futureで、Michael J. Fox(マイケル・J・フォックス)が演じるマーティが演奏した曲。

この曲は1958年発表であり、当時のRingoとJohnは17歳〜18歳のティーンエイジャー。

StrawberryからChuck Berryへ。

このころはまだ2人は出会っていなかったと思われる。

Strawberry Fieldで遊んでいたJohnの噂を聞いていたRingoが、Johnのために曲を作って欲しいとChuck Berryへ手紙を出していた可能性はほぼないが、0ではない。

Ringoは「Strawberry Fields Forever」で、逆回転した音を足している。

Back to the Futureでは、マーティが弾いたJohnny B. Goodeを聴いて、それからChuck Berryが曲を生み出すという、未来と過去が逆転したシーンもある。

Go, go, go Johnny, go, go。

Johnny B. Goodeは、地球の生命や文化の存在を伝える音楽のひとつとしてボイジャーのゴールデンレコードにも収録されており、Across the Universeしている。

トリプルミーニング。

B. Goodeと、B Goodと、be Good.

「Go, go, go Johnny, go, go」と歌うこの曲は、Johnのお気に入りであり、カバーもしている。

最初の妻となったCynthia Lennon(シンシア・レノン)との息子、Julian Lennon(ジュリアン・レノン)も、Chuck Berryと共演している。

「B. Goode」は「B Good」とも通じ、Johnが「B」で始まるバンド名が「be Good(良い)」と思う、後押しにもなるだろう。

StarとStarr。

スター姓とスター性。

「Ringo Starr」も「Ringo Star」とダブルミーニングになっている。Ringoと言えば「Starr」であり、JohnもPaulもGeorgeも、「Star」とは言えない。

画像出典:Wikipedia

RingoのバンドメンバーMcCartneyと、りんごの品種McIntosh。

MaccaとMac。

Paulの愛称「Macca」は、「真っ赤なりんご」とも結びつく。

このRingoという響きの良さ、親しみ感、そしてりんごの品種の一つであるMcIntoshに似た響きを持つMcCartney。

ここでも繋がっている。つまり、Connecting the dots。

McCartneyのニックネームはMacca(マッカ)で、McIntoshはMac(マック)と呼ばれた。

Paulはベジタリアン。

PaulとLindaのMcCartney家は菜食主義であり、Lindaが亡くなった今でもベジタリアンである。

Jobsの果食主義も菜食主義の一部だったようで、りんごの他に、にんじんをよく食べていたそう。

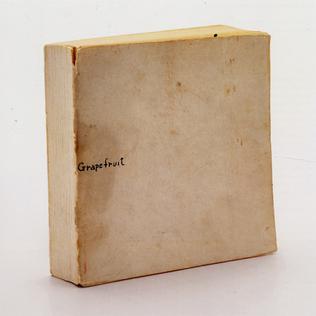

さらにJohnが再婚した日本人であるYoko Onoは、1960年代にやはり果物であるGrapefruit(グレープフルーツ)という本を出版している。

Yoko Ono著: 「Grapefruit グレープフルーツ、初版、1964」

画像出典:Wikipedia

Apple Records。

アップル・レコーズから。

BeatlesがAppleという名前の会社を設立したときは、すでにYokoはBeatlesと知り合っており、Plastic Ono Band(プラスティック・オノ・バンド)はApple Recordsの所属。

禅と果物とデザインと日本に関わりのあるJobsと、当時のアメリカ人なら(2025年現在でも)少なくとも90%は知っているレベルのスーパー有名人である「John Lennon」。

John & Yoko。

イギリスのJohnと日本の洋子。

絶大な人気を誇っていただろうJohnが再婚した相手が、「謎の日本人アーティスト」であった「小野洋子」。

バイリンガルでもある彼女は、「Ringo」と「りんご」がほとんど同じ発音であることは当然知っていただろう。

Julia。

洋子とOcean Child。

洋子はJohnの母の名である「Julia」という曲でも、「Ocean Child」と歌われている。

Photo by Thomas Vimare

こうやって文字だけを見ると都市伝説的な怪しい雰囲気も醸し出されるが、Johnの目に間違いはなかった。

Imagine(イマジン)やDouble Fantasy(ダブル・ファンタジー)はYokoの存在が非常に大きい。

Imagine。

想像してごらん。

神秘的でかつ財閥の家系、知性がありアーティストとしても実力者だった彼女が書いた、「果物の名前がついた本」。

その存在を、Jobsが知っていても不思議ではない。

むしろこれだけ「果物に関する言葉」が繋がっているのだから、気づかないとも思いづらい。

Photo by Priscilla Du Preez

ATARIよりも先に。

当時は重要だった電話帳。

果物の名前で。

果食主義者だったSteve Jobsは、意識してもしなくても、「Apple」、「Ringo」、「McIntosh」とともに、「Grapefruit」というワードも、潜在意識の中にあったのではないだろうか。

全て、「果物」なのだから。

電話帳の前の方に。

ただし、「McIntosh」や「Grapefruit」では、当時重要視されていた電話帳での記載順が後ろの方となってしまい目立ちにくい。

ベンチャー企業としていち早く名前を知られるためには、最初に目に付く方が優位性があった。

「Ringo」でも良かったのだろうが、やはりアルファベットの順番で後ろの方となってしまう。

「A」の次である「B」から始まる「Berry」は、すでにChuck Berryの印象が強かった。

BananaよりもApple。

「Banana」も候補になり得ただろうが、すでにバナナを使用したAndy Warhol(アンディ・ウォーホル)のデザインがあった。

The Velvet Underground(ザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンド)の、ファーストアルバムで。

そのような結果、「Apple」となった。のかもしれない。

Photo by

Grooveland Designs

Apple > ATARI

アルファベット順で先に。

Jobsが在籍していた会社、ATARI社よりも、アルファベット順で最初の方へ出てくるAppleにした、という説も有名な話。

りんごの品種、McIntosh。

りんごのマッキントッシュから。

「McIntosh」は社名とはならなかったが、少し文字を変えた「Macintosh」は、主力製品である家庭用パーソナルコンピュータの商品名となった。

McIntosh > Macintosh

コンピュータのマッキントッシュへ。

Appleという会社の商品が、りんごの品種名であってもおかしな感じはしない。

1970年代の日本なら、「Apple」でも「Ringo」でも「りんご」でも、一般家庭へも親しみが通じる。

コンピュータのマーケットとしては、アメリカ国内だけでなく、高度経済成長期で人口も多かった日本を含むことは、むしろ大きなメリットだっただろう。

GrapefruitとPomplamoose。

グレープフルーツとパンプラムース。

AppleのMacを使って、YouTubeから音楽と映像で活躍の場を広げていった、Pomplamoose(パンプラムース)というアメリカ人のユニットがある。

「Pomplamoose」は、Grapefruit(グレープフルーツ)を意味するフランス語の「Pamplemousse」が名前の由来となっている。

Pomplamoose。

継承された夫婦ユニット。

JohnとYokoやPaulとLindaのように、JackとNatalyのカップルで音楽活動を始め、その後結婚し、夫婦となっている。

Connecting the dots。

2人が出会ったのは、名門スタンフォード大学。

Steve Jobsによる2005年の卒業式でのスピーチ(Connecting the dotsやStay hungry, stay foolishなど)が行われた大学。

Pamplemousseが活動を開始した頃はすでに電話帳の時代ではなくなっていたので、特にアルファベット順にこだわる必要はなかった。

LennonとPatreon。

BeatlesのAppleのように、自分たちのレーベルで。

Pomplamooseの2人、Jack Conte(ジャック・コンテ)とNataly Dawn(ナタリー・ドーン)は、既存のレーベルに所属せず自分たちで音楽とPVを作っていた。

そして夫のJackは、クリエイター関連のユニコーン企業のCEOにもなっている。

ユニコーン企業となったPatreon。

Patronからの、Patreon。

小野洋子のグレープフルーツからPomplamooseとなったように、John LennonとPatron(パトロン)の組み合わせなのか、「Patreon(ペイトリオン、パトレオン)」という社名。

Patreonは日本での知名度は高くないが、洋子さんへのリスペクトなのか、公式サイトはすでに日本語対応がされている。

楽器を弾いて歌い、Macを使う、Pomplamoose。

Paulのようなマルチな能力。

Macを使って曲作りをしている「Pomplamoose」は、当たり前のようにBeatlesのカバーをしている。そして2人とも、Paulのように複数の楽器を弾くマルチプレイヤー。

Natalyはフランス語も堪能で、アルバムもリリースしている。

画像出典:Wikipedia

Photo: Ronyeh – photographed the artists in San Francisco.

WozとRingo。

WozもRingoも。

本名ではなく愛称。

WozもRingoも、どことなく人当たりの良さそうな、共通した雰囲気がある。

Wozの本名は「Wozniak」であり、Ringoの本名も「Richard」。

2人とも愛称で呼ばれている点でも一致する。

愛されるキャラクター。

Wozは「The Wonderful Wizard of Oz(オズの魔法使い)」から、Ringoは「Rings(いくつもつけている指輪)」からそう呼ばれていたという説が一般的。

Wizard of Ozと、Rings。

ユーモアと愛おしさを持つ実力者。

ユーモアが溢れた、愛されキャラのイメージ。それでいて、技術的にも秀でているということも共通している。

WozのOzはともかく、RichardのRingoも、実は日本語の「りんご」である可能性も無くはない。それでいて、「Star」の文字も入っている。

All You Need Is Love。

必要なのは愛。

とにかく、お二人とも、とても愛されている。

様々な経緯を経ながらも、結果的にBeatlesと丸かぶりの社名となる以外に候補となる名前は思い浮かばなかった。

このAppleの社名問題を、中和させられる象徴にもなっている。

Tomorrow Never Knows。

未来のことは予測できない。

さすがのSteve Jobsも、Appleがここまでの大企業になるとは思っていなかっただろう。

それでも、彼の勘、彼の感覚は、やはり超一流だった。

Photo by Carles Rabada

Apple Park:現在のApple本社。

Appleの現在のロゴ。(黒のバージョン。)

Original: Rob Janoff

画像出典:Wikipedia

With A Little Help From My Friends。

Little Help。

Ringoさんなら。

Apple Computerが想定以上の大成功をして、将来的に訴訟問題となったとしても、なんとなくリスクヘッジが働く。

そう感じさせるほどBeatlesのRingoの柔和なパブリックイメージは大きい。

そのイメージは、「Ringoさんなら、(Wozのように)なにかあったときは、なんとかしてくれるだろう。」と、Jobsさんを潜在的に後押しするには十分だったと思われる。

From My Friends。

Wozのように。

画像出典:Wikimedia Commons

作者:Michael Förtsch

With A Little Help From My Friends。

友達から少しの助けがあれば。

WozはJobsよりも年上であり、RingoもBeatlesの中では一番早く生まれている。

RingoはJohnと同年の1940年生まれだが、生まれた日が早い。Paulも、今も昔もRingoは年上だからと番組で言っている。

年長者は比較的、責任感が強い。その上彼らは性格的にも友人を大切にし、面倒見も良いタイプという気質が感じられる。

Little HelpとWoz Plan。

Ringoは、Paulから託された「With A Little Help From My Friends」を歌う。

Wozは、Apple Computerが急伸した際、株の配当を得られなかった社員に向けて助けの手を伸ばした。

Photo by Artem Sapegin

※Webデザインは実務数年、職業訓練校講師数年、フリーランス数年、計15年以上のキャリアがありますが、一気にがぁっと書いているので「です・ます調」ではありません。(元々はメモ書きでした。) ※事実や経験、調査や検証を基にしていますが、万一なにかしら不備・不足などがありましたらすみません。お知らせいただければ訂正いたします。 ※写真は主にUnsplashやPixabayのフリー素材を利用させていただいております。その他の写真や動画もフリー素材やパブリックドメイン、もしくは自前のものを使用しております。